技術者派遣とは?基本的な仕組みを解説

技術者派遣とは、派遣会社が雇用するエンジニアを派遣先企業に一定期間提供する雇用形態です。派遣技術者は、派遣会社と雇用契約を結びながら、派遣先企業の指示のもと業務を行います。

特徴として、企業は必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保でき、求職者は多様な業界やプロジェクトで経験を積める点が挙げられます。また、正社員雇用とは異なり、契約期間終了後に別の企業で働くことも可能です。

技術者派遣にはいくつか種類があるので、解説します。

登録型派遣

登録型派遣とは、派遣社員が派遣会社に登録し、企業からの求人ニーズに合わせて派遣先が決定される仕組みを指します。

派遣会社は、企業に派遣されるタイミングで就業者との雇用契約を締結します。就業者は、派遣先企業との契約満了後と同時に派遣会社との契約も終了します。

就業者側のメリットとしては、自分の希望に合った案件にのみエントリーができるため、勤務地や勤務時間の柔軟性を比較的高く得られる点が挙げられます。

常用型派遣

常用型派遣は、登録型派遣と違い、派遣社員が派遣会社の正社員や無期雇用社員として在籍し続ける形態です。

派遣先企業との契約期間が終了しても派遣会社との雇用関係は継続され、次の派遣先が見つかるまでの間も安定した雇用が保障される点が大きな特徴です。

就業者側のメリットとしては、登録型派遣に比べて雇用の不安定さが少なくなること、長期的な教育・研修を受けながらキャリアアップを目指せることが挙げられます。しかし一方で、勤務地や業務内容に柔軟性を持たせづらい場合もあります。

企業にとっても安定的にエンジニアを確保できるため、長期にわたって同じ派遣社員とプロジェクトを続けたい場合に適しています。

派遣エンジニアについて詳しく知りたい方はこちらもご確認ください。

一般的な雇用形態(正社員・SESなど)との違い

以下の表は「正社員」「技術者派遣」「SES(システムエンジニアリングサービス)」それぞれの特徴を比較したものです。

| |

正社員 |

技術者派遣 |

SES(システムエンジニアリングサービス) |

| 雇用関係 |

企業と直接雇用契約 |

派遣会社と雇用契約 |

企業(SES事業者)との業務委託契約(準委任契約) |

| 契約形態 |

無期雇用契約が一般的 |

派遣契約(期間が定められることが多い) |

準委任契約(プロジェクト単位で契約を結ぶことが多い) |

| 指示命令系統 |

企業の社員として企業から直接指示 |

派遣先と派遣会社の契約期間に依存 |

プロジェクト期間・契約期間に依存 |

| 特徴 |

福利厚生や安定性が高い- 企業の一員としてキャリア形成しやすい |

派遣先によって業務内容や期間が変わる- スキルに合わせて様々な現場を経験できる |

企業(SES事業者)との契約に基づき働く- 案件ごとの業務委託(準委任)に近い働き方 |

技術者派遣は、正社員やSES(システムエンジニアリングサービス)と異なる雇用形態です。

正社員は企業と直接雇用契約を結び、長期的に業務を担当します。一方、技術者派遣は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指示で働くため、期間が限定されることが一般的です。SESは準委任契約に基づき、業務遂行の責任を負うものの、派遣のような指揮命令関係は発生しません。これらの違いを理解することで、自社に適した人材確保が出来ます。

派遣とSESの違いについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

【企業向け】技術者派遣を活用するメリットとデメリット

企業が技術者派遣を導入する際には、メリットとデメリットの双方をしっかりと把握しておく必要があります。ここでは企業側の視点に立って、判断材料となるポイントを整理していきます。

企業側のメリット

企業が技術者派遣を活用するメリットは大きく3点です。

即戦力の確保

技術者派遣を利用すると、新しいプロジェクトや急な人員不足に素早く対応できるのが大きな魅力です。

自社で一からエンジニアを育成しようとすると、研修期間やOJTが必要になり、想定以上に時間やコストがかかる場合があります。しかし、派遣という形であれば、すでに実務経験を持ち、必要なスキルを身につけたエンジニアを短期間で呼び寄せられるため、開発スピードの維持や業務効率の向上につながります。さらに、スキルマッチングの精度が高い派遣会社と連携すれば、任せたい業務内容とエンジニアの得意分野がマッチしやすく、即戦力としての効果を実感しやすいです。

採用コストの削減

自社で採用活動を行う場合、求人広告やエージェント利用、面接プロセスの工数など、さまざまな費用や手間がかかります。また、採用がうまくいかない場合は追加で時間やコストを投じなければなりません。

一方で、技術者派遣では派遣会社がエンジニアの採用や契約に関する手続きを担ってくれるため、企業側は人事リソースを大幅に削減できます。必要な期間だけ人員を確保できるので、プロジェクトの進捗状況に応じて柔軟に人材を調整することも可能です。その結果、無駄な固定費を抑えながら事業運営を行える点もメリットといえます。

専門技術の活用

AIやクラウド、IoTなど、急速に進化する技術を自社で迅速にキャッチアップするのは容易ではありません。そこで、先端分野の知識や経験を持つエンジニアを派遣で呼び込み、ピンポイントでプロジェクトに投入することで、企業の技術力強化を図ることができます。

自社にいない専門家の知見を活用できるため、新規事業の立ち上げや既存システムの高度化が効率的に進みます。必要な期間だけスポット的に活躍してもらえる点も、企業にとってはコスト面で大きなメリットです。

企業側のデメリット

企業が技術者派遣を活用するメリットもありますが、デメリットも存在します。

技術者の定着率

技術者派遣は、必要な人材をすぐに導入できる一方で、契約期間が終了すればエンジニアが離れてしまうリスクを抱えています。せっかくプロジェクトの中心メンバーとして活躍していても、派遣契約満了とともに退場せざるを得ない場合があるのです。その結果、次のエンジニアが決まるまでの間、業務やノウハウが一時的に停滞してしまう恐れがあります。

特に長期的なプロジェクトでは、人員の入れ替わりによってプロジェクトの生産性やチームの連携が低下するケースがあるため、派遣メンバーの契約タイミングを見越した計画やフォローアップが欠かせません。

ノウハウ蓄積の課題

派遣エンジニアが持つ豊富な経験や技術は、企業がうまく取り込めば社内の成長につなげられる大きな資産です。しかし、派遣期間が終わると、そのエンジニアが培ってきたノウハウごと外部に戻ってしまう可能性があります。

ドキュメント化を怠れば、せっかくの知見が断片的な形でしか残らず、次のプロジェクトに活かしにくい状況になりがちです。こうした事態を避けるために、派遣エンジニアが業務をこなすだけでなく、定期的に正社員と情報共有を行う仕組みや、作業内容を整理するルールを整える必要があります。

求職者が技術者派遣を選ぶメリットとデメリット

求職者が技術者派遣を選ぶメリットとデメリットを解説します。

求職者側のメリット

求職者側が技術者派遣を選ぶメリットは大きく3点です。

多様な現場経験

技術者派遣の大きな魅力の一つに、さまざまな企業やプロジェクトを経験できる点が挙げられます。一定の期間ごとに異なる環境で働くことになるため、幅広い業界知識や業務プロセスに触れる機会が増えます。

特に、まだどの分野でキャリアを積むべきか模索中のエンジニアにとっては、自分の適性や興味を見極める良いチャンスとなります。また、短期間で多様なプロジェクトをこなす過程で得た経験は、市場価値を高める要因にもなり、自分を成長させる原動力となります。

スキルアップ

派遣先が変わるたびに、新しい技術や開発手法を身につけられるのも派遣ならではのメリットです。

例えば、あるプロジェクトでは最新のプログラミング言語を使い、別のプロジェクトでは大規模インフラの運用に携わるなど、一つの企業で働いているだけでは得られない様々な経験やスキルを取得できます。こうした幅広い知見は、将来的な転職や独立の際にも強みとして活かしやすく、長期的なキャリア形成の土台を作ってくれます。

柔軟な働き方

正社員として働く場合、企業の就業ルールや組織構造に縛られることが多いですが、派遣という形態では契約期間や勤務地にある程度自由度があります。家庭の事情やライフステージに合わせて働き方を調整したい人にとっては、プロジェクト単位で次の働き方を考えられる点が魅力的です。

短期的に集中して働き、契約終了後に休暇を取るなど、自分なりのワークライフバランスを保ちやすく、メリハリのあるキャリアを築くことができます。

求職者側のデメリット

技術者派遣には多くのメリットがありますが、求職者にとってはデメリットも存在します。

安定性

柔軟な働き方ができる一方で、求職者にとっては雇用の安定性が課題となります。派遣の多くは期間が定められているため、契約が満了すると次の派遣先が見つかるまで収入が途絶えるリスクがあるのです。

特に、景気が不安定な時期や需要が限られる分野で働く場合は、次の職場がすぐに見つかるとは限りません。給与や福利厚生も派遣先によって変わる場合があるため、収入面や待遇面を長期的に見通すことが難しい点はデメリットといえます。

キャリアパスの不透明さ

多様な案件を経験できる一方で、まとまった期間を通じてじっくりとスキルを深めたり、昇進やチームリーダーといった役職を目指す機会が限られたりするケースもあります。

派遣はどうしてもプロジェクト単位の活躍が中心となるため、企業内での評価制度やキャリアアップ制度が整っていない場合、どのようにして専門性を高めつつ階層を上がっていくかが不透明になりがちです。そのため、長期的な目標や学びたい技術分野を意識して派遣先を選び、自分自身のキャリアプランを主体的に設計する姿勢が求められます。

技術者派遣を活用する具体的な方法(企業向け)

技術者派遣を活用する具体的な方法は技術者派遣を導入する流れと技術者派遣会社の選び方と比較ポイントが重要です。以下でそれぞれ解説します。

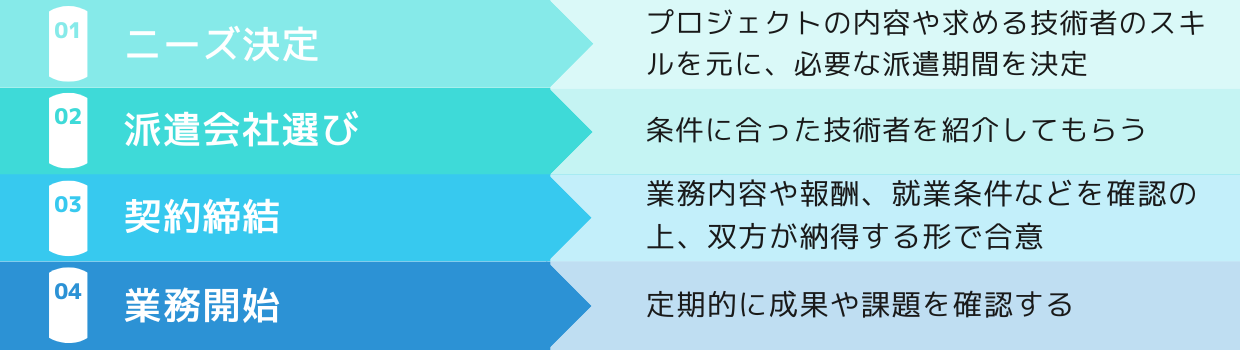

技術者派遣を導入する流れ

技術者派遣を導入する流れは、まず企業のニーズを明確にすることから始まります。プロジェクトの内容や求める技術者のスキルを把握し、必要な派遣期間を決定します。

次に、信頼できる派遣会社を選び、条件に合った技術者を紹介してもらいます。派遣契約を結ぶ際には、業務内容や報酬、就業条件などをしっかりと確認し、双方が納得する形で合意します。

その後、技術者が現場での業務を開始し、定期的に成果や課題を確認します。技術者のパフォーマンスに応じて、契約を更新するか、次のステップを決めることになります。

このプロセスを通じて、企業は即戦力を確保し、プロジェクトを円滑に進行させることができます。

技術者派遣会社の選び方と比較ポイント

- 会社の専門性や実績

- 派遣料金

- 契約条件

- 技術者のフォロー体制

- 派遣社員の教育・研修制度

技術者派遣会社を選ぶ際は、まずその会社の専門性や実績を確認しましょう。

特定の業界や技術に強みを持つ派遣会社を選ぶことで、必要なスキルを持つ技術者を効率的に確保できます。また、派遣料金や契約条件も重要な比較ポイントです。料金が適正であるか、契約の柔軟性があるかを確認することで、コストパフォーマンスを最大化できます。さらに、サポート体制やアフターケアの充実度もチェックしましょう。トラブル時の対応や技術者のフォロー体制がしっかりしている会社を選ぶことで、安心して業務を進めることができます。

最後に、派遣社員の教育・研修制度が整っているかを確認し、質の高い人材を提供できるかどうかも大切な選定基準となります。

技術者派遣の基礎知識

技術者派遣の仕様を検討している場合に知っておくと便利な技術者派遣の代表的な職種と仕事内容について解説します。また、求職者がどのように派遣先を選ぶのかについても説明します。

技術者派遣の代表的な職種と仕事内容

技術者派遣には多くの職種があり、それぞれに専門的なスキルが求められます。

代表的な職種には、システムエンジニア(SE)、プログラマー、ネットワークエンジニア、データベースエンジニアなどがあります。システムエンジニアは、企業のITインフラやシステムの設計・運用を担当し、プログラマーはそのシステムを構築するためのコードを書く役割を担います。ネットワークエンジニアは、企業のネットワークを安定的に運用するための設計や管理を行い、データベースエンジニアはデータの管理や最適化を担当します。これらの職種は、企業のITシステムを支える重要な役割を果たしており、それぞれが専門的な知識と技術を活かして活躍しています。

求職者に選ばれる派遣先になるには

では、求職者は技術者派遣で働く際、どのように派遣先を選ぶのでしょうか。

一番多いケースは、挑戦してみたい仕事内容・分野等キャリアパスに合わせて派遣先を選ぶことです。技術者派遣で働く技術者は、まずは自分がどの分野で働いていきたいかを明確にします。

例えば、システム開発やネットワーク管理など、特定の領域に特化したキャリアを目指す場合、その分野で実績のある企業やプロジェクトを選ぶでしょう。

他にも、派遣先が提供する教育・研修制度をチェックする人も多いです。スキルアップを目指している人は、単に働くだけでなく新しい業務経験を積みたいという希望も多いでしょう。将来的に正社員登用のチャンスがある場合は、それもアピールポイントになると言えます。

企業からすると派遣社員の一人ですが、その派遣社員からすると、その企業で働くという選択が、自身の将来の成長を大きく左右します。派遣社員のキャリアを考えた業務設計を行うことで、派遣社員の採用に繋がるでしょう。

技術者派遣をうまく使うには

今後、技術者派遣市場では、特にAIやデータ解析、クラウドコンピューティングなどの高度な技術スキルが求められるようになると考えられます。これらの技術は多くの業界で不可欠となり、企業は迅速に対応できる専門技術者を必要としています。

その他にも、IoT(モノのインターネット)や自動化技術が進化する中で、製造業や物流業界でも新たなスキルが求められています。さらに、サイバーセキュリティやブロックチェーン技術など、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に対応できる技術者の需要も急増しています。

このような変化に対応するため、どの企業も柔軟にスキルを持つ技術者を採用したいと考えます。しかし、全てにおいて即戦力のスキルを持つ候補者が市場に溢れているわけではありません。

派遣会社の担当者と相談し、人材補充のためにどのような体制の整備が必要なのか、等しっかりとコミュニケーションを取ると良いでしょう。

まとめ – 技術者派遣をうまく活用するために

✅技術者派遣は、企業と求職者にとって柔軟で魅力的な選択肢となります。企業は即戦力を確保でき、採用コストを削減できる一方で、技術者の定着率やノウハウの蓄積に課題があります。

✅求職者にとっては、多様な現場で経験を積むことができ、スキルアップや柔軟な働き方が可能ですが、雇用の安定性やキャリアパスの不透明さがデメリットとなります。

✅技術者派遣を効果的に活用するためには、企業・求職者双方が適切な選択を行い、契約条件や職場環境をしっかりと確認することが重要です。

エンジニア派遣の相談をするならトライアロー

エンジニア派遣をご検討中の方は、お気軽にトライアローへご相談ください。

トライアローは、しごとF!NDERというお仕事検索サイトを運営するIT・通信・建設業に強い派遣会社です。1979年よりエンジニア業界で幅広い事業を展開してきた当社は、現場の実態や課題を察知し、「人材」という側面から課題解決に貢献してまいりました。